田光慶

梁家墳村黨支部開展“不忘初心、牢記使命”主題教育活動

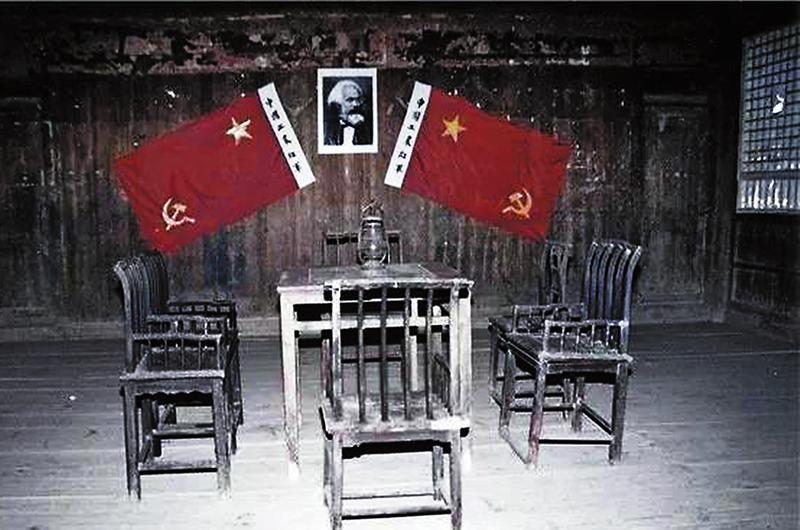

中共豫鄂陜特委梁家墳聯席會議會址

梁家墳村劉家大屋場全景 新中國成立70周年前夕,按照省、市委黨史部門的統一安排,筆者下鄉調查紅色革命遺址情況,挖掘商洛這片熱土上的紅色地標及其紅色文化,來到了商南縣十里坪鎮梁家墳村。

深秋的梁家墳,瓜果飄香,金色滿園,一派生機勃勃的豐收景象。筆者在這里探訪紅色故事,感悟紅色基因,以此懷念那些為建立新中國而英勇犧牲的革命先烈。

梁家墳村地處秦巴山新開嶺自然保護區腹地的冷水河上游,距商南縣城86公里,距離十里坪鎮7.5公里,村里平均海拔1200米以上,四面大山環繞,中間相對比較開闊,梁家河穿村而過,屬典型的高寒山區。全村10個村民小組、513戶1602人都分布在七溝八岔九道梁上,是全縣深度貧困村,有貧困戶247戶854人,現已脫貧124戶,今年擬脫貧113戶,有黨員60名。在這個山大人稀的高寒山區,有一處紅色地標特別引人關注,那就是陽坡組的劉家大屋場。在土地革命戰爭時期,劉家大屋場曾是中共豫鄂陜特委(亦稱陜南特委)誕生的地方,而劉邦杰家的四合院又是中共豫鄂陜特委召開著名的梁家墳聯席會議的地方。

那是在1935年的初秋季節,中共豫鄂陜省委率紅二十五軍主力西征北上,留下中共鄂陜、豫陜兩特委及其所屬紅軍游擊武裝,堅持在豫鄂陜蘇區開展武裝斗爭。由于中共豫鄂陜省委的指示信被叛徒趙九海劫走,兩特委與省委和紅二十五軍主力部隊失去聯系,紅軍游擊武裝分散,敵強我弱,蘇區斗爭暫時出現低潮。9月初,中共鄂陜特委通過截獲的《西京日報》得知省委率紅二十五軍主力部隊已西去北上,不可能返回陜南,遂決定往東會合豫陜特委,共商大計。同一時間,中共豫陜特委也從報紙上看到紅二十五軍主力部隊已到達甘肅天水一帶并有北上意圖,隨即決定率領部隊往鄂陜邊尋找中共鄂陜特委。兩特委在梁家墳會合后,初步商定各自返回原來老區,布置根據地工作,收容傷病員,尋找沒有跟上的游擊隊。兩特委在返回路上分別遭到敵軍“圍剿”襲擊,當即又返回梁家墳會合。9月9日,兩特委在梁家墳村陽坡劉邦杰家舉行聯席會議,參加會議的有鄭位三、陳先瑞、李隆貴、方升普、曾焜等。會議分析了當時斗爭形勢,認為在敵重兵“圍剿”的形勢下,斗爭將會更加艱苦,但是豫鄂陜邊的地理對我有利,群眾基礎好,地方反動勢力較弱,兩特委在此有半年多開展游擊戰爭的經驗,熟悉社情、民情和地形,又有近300名紅軍老戰士做骨干,只要團結一致,緊緊依靠群眾,斗爭策略正確,是能夠生存和發展的。會議統一了認識,克服了部分同志的悲觀情緒,堅定了在豫鄂陜根據地繼續斗爭的信心。會議決定,樹立獨立堅持斗爭的思想,以陜南為中心,廣泛開展游擊戰爭,跳出敵人包圍圈,在寧陜、佛坪邊區開辟新的根據地,爭取恢復原根據地;將中共鄂陜、豫陜特委合并成立中共豫鄂陜特委;將原鄂陜、豫陜各路游擊武裝合并成立紅二十五軍第七十四師,實行統一指揮;堅持“游擊戰,靈活機動,避強擊弱,同敵人兜大圈子,消滅敵人,保護自己”的作戰方針。會議經過認真討論,統一了思想認識,確定了中共豫鄂陜特委組成人員:鄭位三任書記,陳先瑞、李隆貴、方升普、曾焜為常委,李書全、袁崇安、張培真、鄭連順為特委委員。這次會議是在與省委失去聯系、紅軍武裝和根據地處于生死存亡關頭召開的一次十分重要的會議,對在鄂豫陜邊長期堅持游擊戰爭、保存和發展革命力量、保衛鄂豫陜革命根據地勝利成果具有重要意義。

梁家墳會議后,中共豫鄂陜特委的主要領導成員分頭在鄂陜、豫陜邊區收攏武裝力量和傷病員,并在梁家墳一帶集中,成立以陳先瑞為師長、李隆貴為政委、方升普為副師長兼參謀長的中國工農紅軍第七十四師,建立梁家墳鄉蘇維埃政府,開展打土豪、分田地活動,使邊區革命武裝力量不斷發展壯大,為豫鄂陜邊區全面解放奠定了堅實基礎。

1935年10月6日,中國工農紅軍第七十四師在碾子坪成立當天,師長陳先瑞就率領紅七十四師移駐梁家墳。第二天上午,紅七十四師在歐師廟召開群眾大會,中共鄂豫陜特委(陜南特委)書記鄭位三主持會議,紅七十四師師長陳先瑞宣布成立梁家墳鄉蘇維埃政府,主席為劉邦頌(兼秘書),副主席為劉國禹,土地委員為劉印發、劉學時、劉邦民、胡家全、孫國典,管轄范圍以原梁家墳鄉為主,轄今十里坪鎮轉路溝、樓房溝、黑溝、槐樹坪、馬王溝村等地,并活動于耀嶺河、文化坪等地。梁家墳是鄂陜第三、五、六、九路游擊師和戰斗營經常活動的地區,紅軍嚴明的紀律、打土豪鬧平產的政治主張在群眾中留下深刻印象,當地青年農民劉學發、胡懷林、劉邦良等18人參加了紅軍。梁家墳鄉蘇維埃政府成立后,陳先瑞率紅七十四師先后在這里活動6次,并召開重要會議。紅軍幫助鄉蘇維埃政府打了26戶土豪,并將財物分給貧苦農民。鄉蘇維埃政府積極為紅軍籌集糧秣、安排食宿、準備擔架、安排民夫,還為紅軍養護傷員、偵察敵情。從1935年夏到1936年底,梁家墳一帶群眾共養護紅軍傷病員67人。十里坪保安隊長黃貴珍與紅軍為敵,時常襲擾紅軍駐地,鄉蘇維埃政府派人摸清黃部隱蔽地點后,為紅軍帶路,一舉殲滅了這股反動武裝。1936年10月,師長陳先瑞率領紅七十四師離開梁家墳,鄉蘇維埃政府工作堅持到12月底。

當年中共豫鄂陜特委和紅七十四師駐扎的梁家墳村,如今山民們正在發揚紅軍精神,打一場沒有硝煙的戰爭——脫貧攻堅戰。每當革命老區的群眾回憶這段紅色歷史的時候,他們的臉上總是顯示出無比自豪的神情,把紅軍當年在大山里開展艱苦卓絕的游擊戰爭的歷史,作為革命老區的紅色基因代代相傳。嚴明的紀律、艱苦的作風、拼搏的精神,是當年紅軍留給梁家墳人寶貴的精神財富,始終激勵著大山深處的村民。憨厚的山民依靠勤勞的雙手傳承著紅軍精神,踐行著樸實無華的初心與使命,奮力發展致富產業,努力改變著山區貧窮落后的面貌,在條件極為艱苦的大山深處實現著“勞有所得、住有所居、學有所教、病有所醫、老有所養”的美好生活愿景,“兩不愁、三保障”的脫貧底線已經實現,脫貧攻堅初戰告捷,老區人民的獲得感、安全感、幸福感在不斷提升。

今年48歲的村黨支部書記劉學虎告訴我們,堅守初心與使命、依靠群眾和發動群眾是紅軍當年機動靈活地開展游擊戰爭的一個有效法寶,這個法寶如今也用在了脫貧攻堅的主戰場上。近年來,梁家墳村黨支部在帶領群眾打贏脫貧攻堅這場沒有硝煙的戰爭中,充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用,堅持發揚紅軍精神,始終不忘初心、牢記使命、奮發有為,扎實開展“黨旗引領脫貧路”主題實踐活動,緊扣戶脫貧、村退出目標,以“兩帶兩增奔小康”為載體,結合村情實際,探索推行以村戶聯幫、村社聯促、村會聯收、村隊聯建、村企聯營為內容的“五聯串”發展模式,不斷發展壯大村集體經濟,努力帶動山民脫貧致富奔小康。

該村的做法,一是推行村戶聯幫,采取支部牽頭、支委包抓、群眾參與的辦法,鼓勵農戶將山林、土地、資金委托村集體統一運營,支部委員分片包抓產業發展機制,采取“四個一點”的辦法設立黨員創業帶富基金,為8戶脫貧攻堅示范戶和產業發展大戶優先安排土地500余畝、山林1000余畝,4名支部委員分片包抓本勝食用菌、勞務服務隊、高山蔬菜、連翹科管、益壽核桃、劉家坪中藥材等6個產業基地,安排162名貧困群眾到基地務工。兩年來,共籌集黨員創業帶富基金3.5萬元,表彰脫貧攻堅典型70余人。二是推行村社聯促,按照統籌資源、統籌經營、利益分紅的原則,組建村集體經濟合作組織,積極爭取各類財政扶貧資金,鼓勵村內合作社大膽承接扶貧資金,因地制宜發展種養產業,讓村集體、合作社、農戶三方增收,實現了村集體合作社和其他合作社相互促進、共同發展。兩年來,先后為冷水河連翹合作社注入產業資金10萬元,發展連翹500畝,帶動貧困戶移栽、科管連翹1500畝。去年村集體經濟合作社承接扶貧資金20萬元,發展中藥材2000多畝,貧困戶僅此一項享受年分紅收入1.6萬元。今年又將省級幫扶單位西安財經大學的產業扶持資金15萬元,與本勝食用菌合作社聯營,共同種植天麻8000窩,預計貧困戶在村集體年均分紅1.2萬元。三是推行村會聯收,村黨支部組織成立了扶貧互助資金協會,建立了協會章程,扶持農戶發展產業,為協會注入本金80萬元,通過放款獲取利息補貼,村集體每年能實現收入2.85萬元。四是推行村隊聯建,村上成立了勞務輸出服務隊,為群眾提供勞務輸出信息、宣傳脫貧攻堅政策、開展就業培訓,對接縣內外勞務輸出公司和用工單位,收取勞務輸出中介費,作為村集體收入,還承接本村30萬元以下的基礎設施建設項目。今年已承接兩座便民橋、一條通組路工程,為村集體上繳利潤2萬元。五是推行村企聯營,按照委托經營、保底分紅、互利共贏的原則,今年村黨支部、村委會研究決定,將縣上扶貧部門扶持的65萬元村集體發展資金,委托商南縣秦楚旅游投資公司經營,每年按不低于8%的標準分紅,村集體可實現年收入5.2萬元。截至目前,全村集體經濟收入累計達到13萬元。2018年農民人均純收入7859元,比上年增長了15%。

劉學虎還告訴我們,下一步村黨支部將配合縣上深入挖掘紅色資源,著力打造紅色旅游產業,修復劉家屋場中共豫鄂陜特委成立地和紅七十四師部隊駐扎地、練兵場等革命遺址,培育打造青少年愛國主義教育基地和黨員干部革命傳統教育基地;不斷提升主導產業發展質量,拓寬改造紅色旅游道路,以紅色旅游帶動其他產業競相發展,持續增加村集體經濟收入和農民收入。他承諾,力爭年底前讓剩余113戶319人全部脫貧,整村退出貧困村序列,讓村民們早些過上更加幸福美好的生活,讓老區人民與全國人民一道邁上全面小康之路。